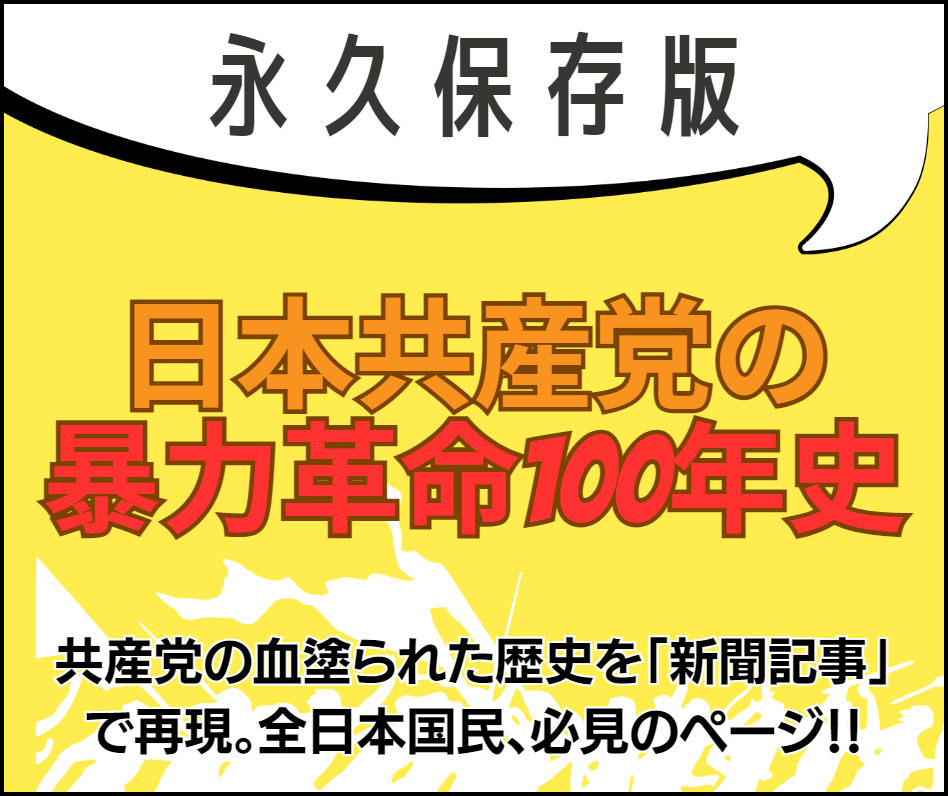

「装置」としての文化概念説く

ブロニスワフ・マリノフスキー

ブロニスワフ・マリノフスキー(1884〜1942)

フランツ・ボアズ学派のマーガレット・ミードのチャンブリ族研究について「男女の性別役割逆転社会」の記述が誤りだと指摘したのが、ドナルド・E・ブラウンの『ヒューマン・ユニヴァーサルズ』で、人間の「文化的営みの普遍性」を探究した労作と言えます。

同書でミードの「チャンブリ族研究」批判を行ったように、厳しく批判を展開したのが、ポーランド生まれの英国の文化人類学者ブロニスワフ・マリノフスキー(1884〜1942)がニューギニアのトロブリアンド諸島でのフィールドワークから導き出した「(精神分析学の)エディプス・コンプレックスでは、父親を殺し、母親と結ばれたいという抑圧された願望があるのに対し、トロブリアンド諸島の母系社会では、自分の姉妹と結ばれ、母方の叔父を殺したいという願望があり、エディプス・コンプレックスは普遍的なものではない」という結論にも、異を唱えています。ブラウンはこの英国を代表する文化人類学者マリノフスキーについても、1980年代のスパイロの研究報告を基に、やはり「一つの神話」であったことを指摘しています。

デュルケーム社会学が機能主義確立

19世紀後半の進化論への反発として文化人類学に現れたのが、独墺学派の文化圏説、フランス社会学ならびに英国人類学における「機能主義」でした。

機能主義は、文化・社会現象を、生きて互いに働き合う機能の構造として捉える立場です。

このうち機能主義を確立したのがフランスの社会学者エミール・デュルケーム(1858〜1917)で、英国の文化人類学へ絶大な影響を与えました。

デュルケームは『社会学的方法の規準』で、社会学の研究対象は個人の総和以上であり、個人の行動を規制する諸制度から群集心理まで含む超個人的存在を「集団表象」と呼びました。集団表象は、未開から文明まで本質的な差異がなく、未開社会と文明社会を比較することで社会自体の特質を見出せるとしました。デュルケームの考えは、歴史主義や進化主義に対する批判として、機能主義の出発点となりました。

その一方、ダーウィニズムの影響に基づく進化論的な考え方は、生物学にとどまらず、文化や社会の歴史的研究にも現れました。

例えばイロクォイ族を研究したルイス・H・モーガン(1818〜81)は『古代社会』で、ダーウィンに『資本論』を献呈したマルクス=エンゲルスに絶賛されたのです。

師フレーザーと宿敵ラドクリフ=ブラウン

![]()

ところが、自由意志を認めない機械的「生物学的決定論」とも言える素朴進化主義への批判・反省からより綿密な進化主義が登場。その代表が、マリノフスキーの師だったJ・G・フレーザー(1854〜1941)で、「原始人から出発し、何千年ないし何百万年もの諸制度に至る方法で、人間社会の歴史を組み立てるのは、想像力の飛翔という価値をもつかもしれぬが、学問研究として何の意味も持ちえない」と素朴進化主義を批判。

代表作『金枝篇』の中心主題は、「宗教と神話」で、莫大な資料が収集され、百科全書の趣きを持っています。彼は一見互いに異なる宗教現象を分析し、その底流に人間として共通の希求が潜んでいると主張。例えば、文明人が「科学」に求めているのと同じ機能を、未開人は呪術に求め、フレーザーにとって、機能から見れば、「呪術の進化したものが科学」というのです。

さて、「機能主義」に関して付け加えるべきは、マリノフスキーの学問上のライバルとなる英国の人類学者ラドクリフ=ブラウン(1881〜1955)です。彼はマリノフスキーの『西太平洋の遠洋航海者』と同年の1922年に、『アンダマン島人』を発表し、野外調査による民族誌により機能主義理論を展開、これもデュルケーム理論を出発点としたのです。

文化・社会の個々の要素や現象を全体との関係から切り離し、恣意的に文化要素の複合をつくって互いに比較し、時間的な前後関係に並べ変えることが、学問の主眼であった進化主義や歴史主義に、マリノフスキーとラドクリフ=ブラウンは強く反対。人類学研究で重要なのは、文化や社会の時間的な経過ではなく、現存の制度や慣習の機能を、統合体としての文化または社会との関連において明らかにすることでした。

貴族の家系に生まれ物理学から転身

マリノフスキーは、ポーランドのクラカウで物理・数学で学位取得も挫折。後に渡英し、ロンドン経済学院(LSE)に入学。人類学のメッカで、フレーザーや南太平洋の諸民族の専門家セリグマン、婚姻史の研究者ウェスターマークらに師事したマリノフスキーは、1914年、英連邦内の豪州へ野外調査の旅に出て、結果的に彼は6年間にわたり豪州に滞在、三つの重要な調査を行いました。

①ニューギニアのマイルー族の調査②トロブリアンド島人の調査③一九一七〜一八年の、同地方の調査でした。この調査のうち、マイルー族調査は「マイルーの原住民」として人類学の学位論文となりました。

しかし、最も名声を高めたのはトロブリアンド諸島の調査を元に著された『西太平洋の遠洋航海者』です。ここからロンドン大学の人類学教授となりました。

ラドクリフ=ブラウンとの差異

マリノフスキーがデュルケームの影響下に唱えた機能概念は、個人次元での「有機的衝動に対する満足」や「組織的行為の統合結果」で、集団次元での「集団が社会全体内で占める位置」で、慣習・制度の面からは、それらが「文化の全般的性格によって決定される」ことが「機能」だとします。

同じ機能主義の影響にありながら、マリノフスキーがラドクリフ=ブラウンと異なるのは、「機能を考えるにあたって個人の次元にまで下りてきている点」です。デュルケームは、「集団表象は個人の総和以上のもの」で、個人の意識や動機では理解できないとします。社会を社会次元のみで見る構造的立場をラドクリフ=ブラウンは継承し、他方マリノフスキーは、個人次元まで降ろしたのです。

人類学的研究対象を社会に限定した(社会人類学の)ラドクリフ=ブラウンに対し、マリノフスキーは、人類学の対象は「文化」であるとし、自らの学問を「文化人類学」と呼んだのです。

マリノフスキーによる文化の概念は「道具、消費財、種々の社会集団の憲章、観念や技術、信念、慣習からなる統合的全体」です。

文化を3次元の有機体と捉える

マリノフスキーの文化理論の第一の特徴は、「文化の縦深的構造論」です。彼は文化全体を、物的次元、行動的次元、並びに精神的次元の3次元からなる有機体と考えました。文化の三次元説は、「文化は二つの基本的な側面──一連の製作品と慣習の体系──に区分される、よく組織された統合体」と、二次元としても記述。

彼の文化論の第二の特徴は、「人間は生物界の中の一つの種という生物学的事実」を起点としていることです。生物は、個体維持のため食物を摂取し、種族を維持するために生殖も必要です。ところが人間は他の動物とは異なり、生物学的な要因だけで生存し生活を営むのではなく、生物学的要因が、「文化により加工され改編される」のです。

例えば生殖という現象は人間の場合、男女の交合で説明されるより婚姻制度システムとして現れます。

文化は巨大な条件づけの装置と規定

![]()

かくしてマリノフスキーは「文化とは巨大な条件づけの装置」とする「文化装置論」を唱えることになります。訓練、技術伝達、規範教育など、本能と学習が一体化し、生物学で説明できない人間の行動が生み出される。文化は、人間の生物学的基本的要求を満足させるための「装置」であり「手段」であると考察。そして、装置としての文化を、技術・組織・言語等のシンボル・宗教・芸術の五つに区分し、これらを「第一次的な生物学的要求の文化的満足」と称しました。

技術は、理性により展開する知の体系を基礎とした、経験に準拠する論理的行為ですが、個人的行為ではなく、組織された人間集団──家族や親族、村落、国家機構との関連で、初めて可能になります。

また言語などシンボルによる抽象的思考と伝達作用により、個人の体験を人類共通の知識に体系化し、複雑な組織に制度化したりできるようになります。

理性や論理で満足できない要求、死や不幸などの不安を克服する装置として、情緒に準拠した宗教や呪術を位置づけています。

感覚刺激、筋肉や神経の生理学に基礎を置く芸術・スポーツも、重要な役割を果たしす文化的装置です。

以上のような第一次的な生物学的要求の文化的満足を制御するために、第二次的ないし派生的な至上命令が課せられていると、マリノフスキーは考えます。

「第二次的満足」には、経済組織、規範制度、政治体制、教育機構の四つの原理をなす知識、情緒、あるいは感覚刺激の機能なども含まれます。第二次的装置は、人間の文化に普遍的なものであり、「第一次的装置を制御する至上命令」としての機能を持っているというのです。いかなる人間社会でも、経済組織つまり生産・分配・消費の制度が存在します。経済組織は、第一次的装置の技術と対応し、技術に違った側面から普遍性を与えるとします。

組織社会と対応するのは規範制度で、根本は協力であり、共同生活のため個人行動を制御する制度です。それは成文化された法制ではなく、生きて働く法、慣習、道徳、作法などを含み、規範制度は強制と権力の行使を示唆し、集団に組織の力が用意されて政治体制をつくると見ています。

至上命令の最後は、「文化の存続を守るもの」の考えで、「文化はシンボル装置を通し、世代から世代へ伝承される累積的な業績。この共通の業績を伝達する手段こそが教育機構」とします。以上がマリノフスキーによる文化論の概略であり、上のチャートに表現されるものです。

(「思想新聞」2025年3月15日号より)