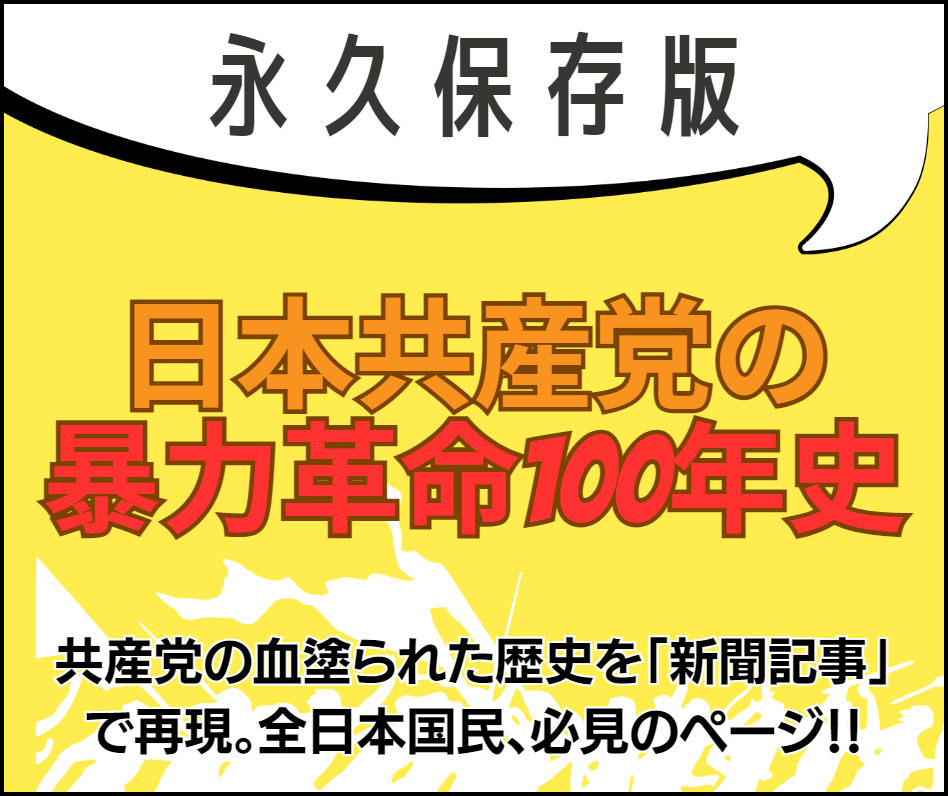

「文化の変革」拘る「マルクス主義戦略家」

アントニオ・グラムシ

アントニオ・グラムシ(1891~1937)

文化共産主義の「中核」とも言うべき「ユーロ・コミュニズム」において、前回のジョルジュ・ルカーチと双璧と見なされているのが、イタリア共産党書記長を務めたアントニオ・グラムシ(1891~1937)です。

マルクス主義の系譜をまとめたマクレラン編著『アフターマルクス』では、「グラムシは過去五十年間のうちで最も独創的なマルクス主義の思想家であった。彼の貢献は、十月革命以後十年間のマルクス主義的政治論の全領域にわたっている」と紹介し、パトリック・ブキャナン著『病むアメリカ 滅びゆく西洋』では「少し遅れて二十世紀最大のマルクス主義戦略家の称号を授かったイタリア人共産主義者」とグラムシの「名参謀」ぶりを表現しています。

では、グラムシ思想の何がマルクス主義にとって「画期的」と言えるのでしょうか。

グラムシの思想は端的に言えば、「資料」に挙げたブキャナン氏が言うように、レーニンやスターリンはおろか、ルカーチよりもっとさらに「文化」の持つ重要性に気づき、「文化(とりわけ大衆文化)を基軸とした戦略・戦術」を考案したと言えます。

サルデーニャという辺境の出自を、疎外されたいわば被差別的な「サバルタン」(従属集団)と見なしたグラムシの理論も、つまるところ「怨恨」(ルサンチマン)の情念によって、「文化的ヘゲモニー」を、支配者階級から奪還しようとするものであり、マルクス主義が共通に胚胎する「情念」と言えるのです。

苦学してトリノ大学に入り、盟友パルミロ・トリアッティと共に社会党の機関紙を発行に携わり、トリノを本拠地とするフィアット自動車工場の労働運動を指導・組織し、「工場占拠事件」も起こしたりします。工場の労働者評議会を動かした点で、評議会共産主義者と位置づけられたりします。しかし単なる運動家・革命家ではない点にグラムシの手強さがあります。

サバルタンとヘゲモニー論から従属理論

日本共産党が「マルクス(=レーニン)主義」のことを「科学的社会主義」と言い換えているように、獄中にあったグラムシも(改良された)マルクス主義、即ち「革命のための実践イデオロギー(理念)」を、「実践の哲学」と呼びました。「実践の哲学は、絶えず非組織的に広がり、歴史的に主導性を持たない従属的社会集団[サバルタン]の考え方である」(『獄中ノート』16)と定義づけました。

主導性を持たない従属集団がなぜ知識人を生み、「支配者」からヘゲモニーを奪還することが可能なのか――。これはグラムシの取り組んだ難題でしたが、彼自身はこれをやはり矛盾・闘争を止揚する「弁証法的」に解決できると説明しようとしました。

そして義姉タチアナへ書いた手紙には「抹香臭い本」として、「宗教の迷信性」をしきりに訴えています。まさに説教じみた宗教的な本、説話文学の類いと言えるでしょうが、これらは皆、「迷信」の強迫観念に支配されている、といった内容にほかなりません。だからこそ、そうした「迷信」を打破するべく、「新しい倫理・道徳」を打ち立てよ、とグラムシは主張していることになります。

これがまさしく、「対抗文化」のイデオロギー、行動原理にほかならないのです。そして「文化的ヘゲモニー」をもって長らく支配してきた「文化帝国主義」を指弾し、讒訴することによって、「ヘゲモニー」を従属集団(サバルタン)の下に奪還すること、それが「文化革命」ということになるわけです。

そしてこの「対抗文化」「文化革命」を推進する行動規範(エートス)こそ、「新しい倫理・道徳」ということになります。

共産主義に通底する怨恨の情念

なお付論するなら、日本では「勝ち組と負け組」という二極化、または「格差社会」という表現がしばしば見られます。日本もそうですから、世界を見渡せば、まさに国家的な「勝ち組・負け組」の格差というものは甚だしいように見えます。

こうした格差のみを強調する(もちろん格差が全くない、というわけではありません)のは、社会学者や経済学者です。このうち、「カルチュラル・スタディーズ」(略してカルスタ)派は、まさにマルクス、そしてグラムシの思想的影響の下に「従属理論」を展開するのです。

そして、それが極めて政治的な「ポストコロニアリズム」や反グローバリズム運動に容易に結びついていきます。「反帝国主義」イデオロギー、つまり現代の「勝ち組超大国」アメリカに対する「否」という形となって現れるのです。

もちろん、構造主義などの「ポストモダン」と言われる思想が、全体で「米国=悪」と名指ししているわけではありません。むしろそれは、「西欧」文化・文明全体が否定されるべきものと見ています。米国の文化・文明はその最も「最終形態」と見なしていると言えるでしょう。

確かに、政治的・軍事的・経済的のみならず、文化の多くの領域においても、ハリウッド映画やマクドナルドなど、アメリカの発信したものが世界中を席巻している、と見なすことは難しくないかもしれません。しかしそれを一方的な「文化侵略、文化帝国主義だ」と断じれば、後は事足りるのでしょうか。

良心的な人間ほど従属理論になびく

むしろ、文化的交流の一つのプロセス途上に過ぎないのではないでしょうか。よく帝国主義時代の植民地の歴史について、断罪論が出てきます。日本などはその格好の標的となっています。しかし物事には光と影、表と裏が存在するように、二面性が存在しています。植民地化することにより、結果的に近代化が早まった、という側面も一概に否定できなかったりします。

しかし、情念としてはそれを容易に認めがたいので、良心的な人間ほど従属理論や反グローバリズムへとなびくのかもしれません。そうした「サバルタン」(従属集団)としての「怨恨感情」(ルサンチマン)に訴えるのが、まさに共産主義という「妖怪」なのです。

グラムシの思想が後世に与えた影響

さて、グラムシ思想の後世に与えた影響について振り返ってみましょう。ぜんjたように、現代の「カルチュラル・スタディーズ」や「フォーディズム」の分析など、レギュラシオン経済学にグラムシ思想は影響な与えました。

さらに、「構造主義の四天王」の一人、ルイ・アルチュセールは、れっきとしたフランス共産党員でした。この共産党の中でもラディカルな毛沢東主義グループ(「あさま山荘事件」で連合赤軍となった「京浜安保共闘」も毛沢東主義者=山岳派)の指導的役割を果たしたアルチュセールは、主著『マルクスのために』において、誰がマルクス、エンゲルスの行った〔上部構造の独自な諸要素の〕ような探検を真に試み、あるいは推し進めたであろうか。私にはグラムシしか思い浮かばない」とグラムシを高く評価します。

そして彼の弟子、B・グリュックスマンは、「資本主義→社会主義への移行の形態学」を主張し、グラムシ思想をさらに採り入れました。これまた、アルチュセールの弟子であるギリシャ出身の政治学者N・プーランザスは、アルチュセールの「国家=イデオロギー装置」概念とグラムシのヘゲモニー概念を融合させ、「国家は現実を創造し、変形し、作り出す」と主張しました。

![]()

グラムシと「カルスタ」vs サッチャリズム

さらに1980年代になり、英国の政治学者B・ジェソップは、グラムシの文化領域をさらに強調しました。それに続くのが「カルスタ派」になります。

カルスタは特に英国での「サッチャリズム」と呼ばれる「保守革命」と対決し、しきりにグラムシと同じ観点に立ちます。端的に言えば「保守革命」=「受動的革命」=「ファシズム」であるという安直な図式です。

「カルチュラル・スタディーズ」とは、略して「カルスタ」とか「CS」などと呼ばれる社会学用語で、直訳すると「文化研究」ですが、語感から受けるニュアンスは違います。つまり客観的な文化研究ではなくして、極めて共産主義イデオロギー的な偏りがあると言えるのです。カルスタについては次のような記述があります。

「カルチュラル・スタディーズを定義するのは難しい。なぜなら、そこには何らかの体系的な方法論や限定された研究対象があるわけではないからだ。強いていうなら、グラムシ以降のマルクス主義とイギリスの文芸学的伝統を背景としつつ、伝統的な経済決定論や階級史観に陥るのでも、また文化を所与のものとして本質化してしまうのでもない仕方で、現代文化におけるイデオロギー的主体の生産とヘゲモニー、諸々の差異とアイデンティティをめぐる諸戦略、テクストの解釈過程における意味のせめぎあいと階級やジェンダー、エスニシティの社会的実践などを探究していく批判的な知の潮流」(『世界大百科事典』)としています。

ここで「ジェンダー」が出てきたように、実はこうした「隠れ蓑」的な語法、あるいはレトリックで「命脈」を保っているのが、「文化共産主義の面目躍如」とも言えます。「カルスタ」の代表的社会学者スチュアート・ホールは、「80年代の英国の最大の課題は『サッチャリズムとの対決』にほかならなかった。サッチャリズムはかつてのファシズム同様、グラムシの言うところの『受動革命』の典型例だった」と断言しているように、彼らが「主要敵」としているのが「保守主義的革命(改革)」で、体制順応な大衆を生み出し、体制転覆の左翼革命から遠ざかるものと考えます。

その意味では、左翼メディアが近年、したり顔で指摘する「右傾化プロパガンダ」(注:百田尚樹氏の『永遠の0』や海上自衛隊艦船を擬人化した『艦コレ』、大正・昭和的価値観に左翼勢力が反発した『鬼滅の刃』などの)の正体も、大衆クルマ社会をもたらしたアメリカのフォーディズムなどが「体制順応」な人々を生む「受動革命」の一種だとするグラムシの論理に従っていると言えるのです。

保守思想を「受動的革命」の烙印で黙らせる

しかしここで強調しておくべきは、グラムシやフランクフルト学派の思想は「ユーロコミュニズム」と呼ばれ「ニューレフト(新左翼)」の思想にも多大な影響を与えましたが、左翼イデオロギーによる「革命」も、例えばロシア革命に見られるように、「党指導部=プロレタリアの前衛」が末端労働者たちを「指導」するという点です。その意味では「党前衛」に指導される「労働者」にとっても「革命は受動的」なものにほかなりません。

また逆に、「保守革命」はより具体的に、積極的で主体的な改革が提言できるとも言え、「受動的人間」を再生産するわけではありません。逆に、左翼的「平和観念論」を振りかざし、安全保障においては「積極的平和主義」の足かせにさえなってしまっているのです。要はこうした「保守思想」を黙らせるための「仕掛け」であることを指摘しておきましょう。

(「思想新聞」2024年7月1日号より)