「道徳=強制」「文化=野蛮」が批判理論の本質

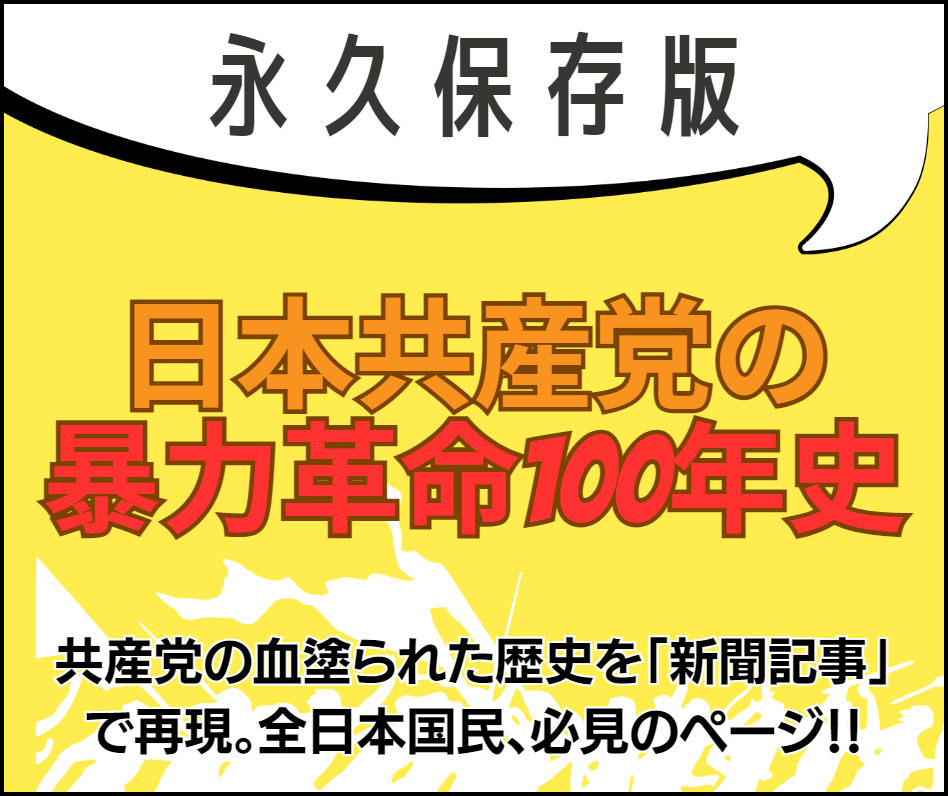

テオドール・アドルノ

テオドール・W・アドルノ(1903〜69)

フランクフルト学派の「代表作」たる『啓蒙の弁証法』を、前回のホルクハイマーと共同執筆したのがアドルノです。アドルノは富裕なユダヤ商人の家に生まれましたが、父の姓はヴィーゼングルントで、歌手であったイタリア系の母の旧姓であるアドルノを名乗ったことが、両親との距離と音楽への志向(叔母がピアニスト、祖母も歌手の音楽一家)を表します。

長じてフランクフルト大学で哲学を志し、地元で聴いたアルバン・ベルクの歌劇『ヴォツェック』に感激し、「新ウィーン楽派」と呼ばれたベルク・シェーンベルク・ウェーベルンのうちベルクに師事。

自ら作曲を行ったアドルノにとり、1オクターブを構成する12音)が「平等」で秩序を否定する12音技法は「革命の音楽」であり、家父長制的社会秩序を想起させる厳格な調性音楽は否定されるべきと考えました。

そればかりか、アドルノは音楽史にルカーチ理論に基づき「階級意識」を導入し、「ベートーヴェンの音楽は、市民階級の弁護を先取りするものであり、それと同様に市民階級の革命的な解放過程の一部でもある。…彼の交響楽には、フランス革命のこだまが鳴り響いている」(『美の理論』)と捉えました。

道徳は「押しつけ」「刷り込み」の成果

さらにアドルノは、カントにおける「理法」による秩序構成に反対し、これを「強制」や「押しつけ」と考えました。そして「善悪観念」や「良心」と呼べるものは、こうした既存の(キリスト教など宗教的道徳観念に基づく)社会的価値観の「強制」ないし「押しつけ」による「刷り込みの成果」と見なしたのです。

アドルノの立場は、「固定観念」「既成概念」を破壊した上でこそ、「新しい道徳規範・価値観」を築けるとするもので、ポストモダン思想に共通して見られるものです。

今年1月25日、ナチス・ドイツによるユダヤ人の「ホロコースト(大虐殺)」の象徴として知られる現ポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所が旧ソ連軍により解放されてから70年を迎えたことが各メディアで大きく報じられました。このアウシュヴィッツ収容所についての最も有名な言葉は、アドルノの「アウシュヴィッツの後で詩作することは野蛮である」でしょう。

これは「文化批判と社会」の副題を持つ評論集『プリズメン』に記されています。しかし恐るべき災厄は、アウシュヴィッツだけに限りません。地下鉄サリン事件や阪神大震災、「9・11テロ」、3・11東日本大震災など、生死を分けた災害・事件は、犠牲者・遺族も生き残った人々にも等しく傷を負わせるものといえます。

「アウシュヴィッツ」と「文化=野蛮」論

問題は「アウシュヴィッツ」がある種「絶対性」をもち始めること。「いかなる反論をも許さない」とのアドルノの『否定弁証法』での記述は、固定観念を排する「批判理論の原則」を破り、自己矛盾に陥っているのです。

さらにアドルノの言に従えば、一切の文化は「野蛮」というのです。この「野蛮」は「アウシュヴィッツ体験」から来ますが、「(戦争やテロで)人を殺戮しても動じない非情なる冷酷さ」と言い換えられます。文化を生み出す土壌となった宗教的背景はもちろん「野蛮」であると考えました。

しかし、宗教や倫理道徳思想は、人間の「野蛮性」を十分に認識しつつ、その生き方を回避し「善く生きる」方策を説いてきました。およそ高等宗教と呼ばれる宗教は総じて「利他的生き方」を説きますが、批判理論では「死ねば一切は終わり」という唯物論に収斂させてしまうのです。

アドルノはナチスによりドイツを追われ、ホルクハイマーと米国で合流し、戦後ドイツに帰還しフランクフルト大学に復職します。戦後のアドルノ思想は、反体制運動を知的理論的側面から支えるものでしたが、皮肉にも学生らの反体制運動と決裂。それは彼自身の批判的理論の持つ矛盾が原因と言え、まさに「宿業」というほかありません。

体制への反抗を煽る左翼的ナルシシズム

「世界革命」前夜にあった1969年のフランクフルト大学の学生運動の主体が、「SDS(社会主義ドイツ学生連盟)」で、アドルノの弟子にあたるH・J・クラールが幹部として絶大な自治権力を誇りましたが、現実には大学の建物・キャンパスを占拠されて荒廃を極め、遂に警察の介入を仰いだのです。いかに「大学自治」が、自己欺瞞と幻想に過ぎないかを露わにした「左翼ナルシシズム」でした。

しかし、これを扇動したのは結局、アドルノとホルクハイマーらが「体制に反抗せよ」「既存の社会的・文化的専制への従順を糾弾し、むしろそれを破壊せよ」と徹底して強調したゆえんです。「哲学は世界を様々に解釈してきたにすぎない。重要なのは世界を解釈するのではなく、世界を変革することだ」としたマルクスの『フォイエルバッハに関するテーゼ』にならい、「理論よりまず実践」が重視され、熟慮することはむしろ「日和見主義」「敗北主義」とされ、糾弾されました。

急進的左翼活動家にとり、アドルノは党派的実践主義を鼓舞しながら自ら「プチブル的」立場に安住したと見なされ学生らと対立し、アドルノの講義をトップレスで女学生が妨害・挑発するに及び、アドルノは教壇を去ります。大学を辞したアドルノはほどなく療養先で急死します。

哲学的営為より社会変革に走らせる

このマルクスのドグマは、実存主義の隆盛と相まって多くの学生を「社会的政治的実践」という巨大な幻想に走らせたとんでもない言説です。

こうした「論理的に屈服させること」は、宗教上の「折伏」に似ています。ところが、そもそもアドルノらの「批判的理論」の要諦は「一切の権威を批判し尽くすこと」にあったにも拘らず、「批判的理論の批判」を認めない致命的な矛盾を抱えていました。

ところが、アドルノとホルクハイマーらフランクフルト学派にとっては、歴史的に社会に蓄積されてきた伝統的な倫理・道徳的通念は、むしろ「全体主義」を擁護し、かえって新しい考え方を抑圧する「装置」としてしか機能しない、と考えたのです。

また、精神分析学者ヴィクトル・フランクルも、ユダヤ人にしてナチスの強制収容所を実際に体験し『夜と霧』という作品に結実させました。フランクルは、絶望的な収容所の生活の中でいかに「生きる意味」を見出す信念と姿勢が、生き延びるに当たって重要かを説いています。

実は「野蛮」と断定してしまうことこそが、「野蛮」にほかならないのです。

善や正義の「代用」としての階級意識

アドルノの言は、「一切の詩作は、アウシュヴィッツのため捧げられるべき」と取れます。「アウシュヴィッツ以上の悲惨は存在しない」とも取れます。

これは先に述べた「マルクスのフォイエルバッハに関するテーゼ」のような、一種の「哲学的タブー」(哲学上の営みは社会的変革にとって何の意味もないとする無力化の禁忌)に当たります。

このような「禁忌」という形での言説は、本当ならば、フランクフルト学派の批判的理論からすれば、最も忌み嫌ったはずの「抑圧」となるはずです。例えばカントにおける善を志向する道徳法則や良心が、「全体主義の温床」だとして、「目の敵」にしたのと変わらないのです。それでは、アドルノにとっての絶対的に「善」「正義」と言えるものは、どこからくるのでしょうか。

これに対するアドルノの反論はというと、ありません。アドルノのオリジナルな思想には、「善」や「正義」が存在しないからです。そこで援用するのが、マルクスと弁証法になります。だからこそ、アドルノは「階級闘争」という幻想の「迷宮」からついに脱出することはできませんでした。

そして最も得意な音楽論・芸術論ですら、無理矢理に「階級闘争」(ルカーチ以来の「階級意識」イデオロギー)をもちこんでしまい、論文の格調を自ら引き下げてしまっています。

かつてはバリバリのサヨク知識人ですら、今は昔、もはや表立って階級闘争を大まじめに唱えたりしません。一世を風靡した実存主義に関する論文や解説書を見ると、歴史的な遺物に見え、時代がかった古めかしさばかりが印象に残ります。その代わり、「代理戦争」とも見なせる「格差間闘争」を煽っているのが目につく程度にすぎません。そして家族における夫婦や親子関係の対立、学校教育現場での教師と生徒にことさら階級闘争的な対立の構造をセンセーショナルに指摘するよう仕向けるのがルカーチ的「階級意識」イデオロギーであり、「関係性」に和解ではなく破壊と分断をもたらす動力となっています。

![]()

前衛芸術に「お墨付き」与え「対抗文化」が跋扈

アドルノは終生、神や宗教的な存在、考え方を決して認めず、ホルクハイマー以上に徹底した唯物論者でした。アドルノの最晩年に執筆した遺作に、美学及び芸術を体系的に論じた『美の理論』という論稿があります。音楽家出身のアドルノが最も希望を託したのが、実は芸術の分野であったと言われます。その美学上の集大成も、芸術を「文明的抑圧に対する批判」とか「芸術は社会に対立することによって社会的となる」とし、どこまでも「芸術の反体制的性格」ばかりを強調するものとなっています。

そして宗教的感情や信仰が芸術作品に大きな影響を与えてきた事実を隠蔽し、「階級意識イデオロギー」を持ち込みます。アルノルト・シェーンベルクは、どんな動機で歌劇『モーゼとアロン』を作曲したのか。何らかの重要なテーマをこの旧約聖書の題材に感じたからであるはずなのです。

ここで思い至るのは、「既存社会への抗議」「体制への反抗」で、既存概念を破壊するような「前衛芸術」こそが、アドルノにとって価値のある「芸術」になります。もちろん、時代の最先端を走るのが「前衛」なのでしょうが、徒らに「反抗」「反体制」が自己目的化してしまうのが、ほかならぬ「カウンターカルチャー」(対抗文化)になります。このようにアドルノは、どこまでも「文化共産主義」理論家と言えるゆえんです。

(「思想新聞」2024年9月1日号より)